日常生活に溶け込んでいるカメラの歴史をご存知ですか?

現在私達の日常生活において欠かすことが出来ない「カメラ」。特にスマートフォンが普及してからはより当たり前に使う人が増え、さらにスマートフォンカメラの機能や性能もどんどん進化し、誰もが当たり前に写真や動画を撮る時代にになりました。

では皆さんはカメラがいつからあったかご存知ですか?実はカメラにはかなり古い歴史があるんです。

「カメラ」のはじまりはとても古く、紀元前の時代から小さい穴から外の光を室内に取り入れると壁に外の景色が映るとことが知られていました。そしてこのしくみを利用して作られたピンホール(針穴)カメラが、いわばカメラの原点と言われています。但しカメラといっても当然ですが今のカメラのような撮影する機能はなく、あくまで針穴の反対側にあるガラスのスクリーンにただ景色を写すだけのものでした。

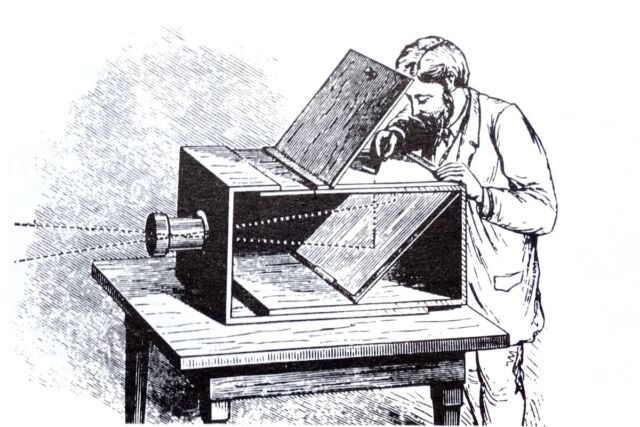

その後様々に改良され15世紀頃のヨーロッパで「カメラ・オブスキュラ(オブスクラ)」と呼ばれ、当時の画家たちの間で流行しました。

Copyright(C) Omocame World. All Rights Reserved

世界で初めてつくられたカメラ・オブスキュラはひと一人くらいが入れるくらいに大きかったそうです。ちなみにラテン語で「カメラ」は部屋、「オブスキュラ(オブスクラ)」は暗箱を意味します。現在当たり前となっているカメラはもともと部屋という意味が語源なのは知らなかったですね。

さらに16世紀になると、ピンホールの代わりに、より明るい像が得られる「凸レンズ」を使ったものが登場しました。これらは、映った景色などをなぞって正確な写生をするためのもので、フィルムなど感光材料の代わりに人間が手がきで「撮影」していたことになります。今のように感光材料(光を感じて記録できる材料)を使って撮影に出来るようになったのはさらに後の事です。

ちなみにこの頃のカメラは、写真がない時代においては画家たちの間で景色が本物そっくりに描けると非常に重宝されたといわれています。

「撮影」技術の進化によるカメラの登場

では現在のようなカメラ本来の目的である「撮影」をするという事が出来るようになったのはいつからでしょうか。

今のように「感光材料」による撮影が実現したのは、19世紀に入ってからでした。

1826年にフランスのニエプス兄弟がカメラ・オブスキュラを改良し、なんと道路の舗装などに使用されるアスファルトを感光材料にして撮影し成功したといわれています。ただまだ1枚撮影するのに約8時間を要したといされています。

その後の1839年にフランスのルイ・タゲールがで、銀メッキした銅板を感光材料として使う「ダゲレオタイプ」という技術を開発。この技術開発によって今まで8時間かかっていた露光時間がなんとこれ30分程度に短縮されるという画期的な開発となりました。その後フランスのジルー社から世界初のカメラ「ジルー・ダゲレオタイプカメラ」が発売されました。

ネガポジ法の誕生

ダゲレオタイプは現在の写真とちがい、フィルムに相当する銀板そのものが写真になるため、いわゆる焼き増しができません。

そこで1941年にイギリス人の科学者ウイリアム・ヘンリー・タルボットが1枚だけではなく焼き増しのできる「ネガ・ポジ法」を完成させました。

ネガ・ポジ法とはは紙ネガから感光材料を塗ぬった紙である「印画紙」に焼き付ける方法で「カロタイプ」とも呼ばれ、露光時間は2~3分と大幅な短縮に成功しました。

その後1951年にイギリスのイギリス人の科学者フレディック・スコット・アーチャーがガラス板に「コロジオン」という塗料を塗布しこの感光膜が湿った状態で撮影する「湿板写真法」を発明し、1971年には同じくイギリスの医師リチャード・リーチ・マドックスが発明したのが「乾板」で、写真乳剤を無色透明のガラス板に塗布したもので、撮影者が感光膜を作る必要がなくても撮影が出来るようになりました。

ロールフィルムの誕生

1888年に現在使用されているようなロール型のフィルムが誕生します。

1912年にイーストマン・コダック社は蛇腹を引き出して撮影するカメラを発売し(画面サイズは6×45センチ)、1925年にはドイツのライプチヒ見本市で画面サイズが「24×36ミリ」のバーフォレーション付きフィルムを使用した小型カメラが発売されました。この時に発売されたカメラが「ライカA型」という種類のカメラで、現代においても業界では絶大な人気を誇る「ライカ(Leica)」の基礎となる商品でした。1954年には「ライカM3」型が登場。この商品の登場によってライカはその人気を不動のものにしライカは全盛期を迎えました。

日本にカメラ(写真技術)が普及したのはいつから?

では日本にカメラと呼ばれるものが登場したのはいつの頃でしょうか。日本に写真技術が入ってきたのは1848年に島津藩の御用商人で学者でもある上野俊之丞(しゅんのじょう)が輸入したことにより、日本にもカメラがやってきました。この上野俊之丞から第11代薩摩藩主の島津斉彬(しまづなりあきら)の手に渡ったといわれています。

1857年(安政4年)に写された島津斉彬の肖像写真は、現存する最古の、日本人が撮影した写真と言われています。

1862年には長崎に日本で初となる写真館が開業されました。開業したのは日本にカメラを持ち込んだ上野俊之丞の息子の上野彦馬で、かの有名な坂本龍馬や高杉晋作の写真を撮影した写真館です。

日本のカメラの歴史って?

1903年に現在のコニカミノルタの前身である東京日本橋の小西本店から、「チェリー手提暗函(てさげあんばこ)」というカメラが日本で最初にアマチュア向けに発売されました。小西本店は海外製品の輸入だけをおこなっていたわけではなく、工場部門として六桜社(ろくおうしゃ)を立ち上げ、写真の国産化に着手し、1925年にはアメリカのイーストマン社の「ベストオブコダック」を模したベスト判カメラの「パーレット」を発売しました。

1935年にはコダックから世界初のカラー写真が作られ、1941年には日本でも初のカラー写真が作られました。

そして1950年には圧倒的な人気を誇っていたライカの牙城を崩す商品が登場しました。それが日本の一眼レフカメラで現在のニコン(旧社名「日本光学」)の「F」で頂点を極めたといわれています。とういのもこれまでのカメラは機械式カメラと呼ばれるものでしたが、様々な部分に電子部品が組むこまれるようになり、様々な進化をとげていきました。

1977年にはコニカから世界初のオートフォーカスカメラ(AFカメラ)が発売され、それ以降はAFカメラが主流となっていきました。

革命的なデジタルカメラの登場

現代ではカメラだけではなく、スマートフォンやタブレットにも用いられているデジタルカメラ。ではデジタルカメラはいつ登場したのでしょうか。

デジタルカメラが登場したのは1980年代で、フィルムしかなかった時代に、ビデオカメラで先に普及していたデジタル技術が、ついにカメラに応用されました。このデジタルカメラの登場で、カメラの主役が銀塩カメラ(フイルムに露光して画像を写し込む)からデジタルカメラに変わりました。

デジタルカメラはフィルムを使用しない代わりにSDカードなどの記憶媒体に撮影した画像を記憶させます。デジタルカメラと特徴と言えばなんといっても撮影した画像をすぐに確認することができ、必要な画像だけを選んで印刷出来るようになりました。しかも写真屋さんにもっていって現像しなくても、パソコンにとりこめば自宅のプリンターで印刷出来るので、より利便性が高まりました。

2008年にはパナソニックが世界初のミラーレス一眼「LUMIX DMC-G1」を発表し、これを機に現代のレンズ交換式カメラの主流となるミラーレスカメラの歴史が始まりました。

私達の日常に当たり前のようにあるカメラですが、長い歴史があって今のように気軽に写真撮影が出来る身近な存在になっていきました。

本格的なカメラ機材で様々な撮影を研究するもよし、お手軽なコンデジをお出かけに持ち歩くもよし、手元のスマホで日常の撮影を気軽に楽しむもよし。

あなたにあった撮影方法で、素敵な写真を撮影してみてくださいね。